近日,有機中心團隊在國際知名期刊Journal of Hazardous Materials發表了題為《有機、常規種植體系土壤抗性基因和毒性基因風險評估》(Deciphering soil resistance and virulence gene risks in conventional and organic farming systems)的研究論文,影響因子13.6。該研究論文系統性評估了長期有機與常規種植模式土壤理化性質差異及潛在微生物風險,由國家自然科學基金資助。

有機種植是一種強調自然投入和生態平衡的可持續農業實踐,因其潛在的健康和環境效益而受到廣泛關注。然而,長期實施有機種植對土壤性質的影響及相關微生物風險仍缺乏系統的評估。有機中心研究團隊廣泛采集了江蘇地區高標準有機農業生產基地土壤樣品,通過理化指標檢測、宏基因組測序、生物信息學分析等方法,對上述問題進行了研究,主要研究成果如下。

一、有機種植措施顯著提高了土壤肥力且未導致土壤重金屬的累積

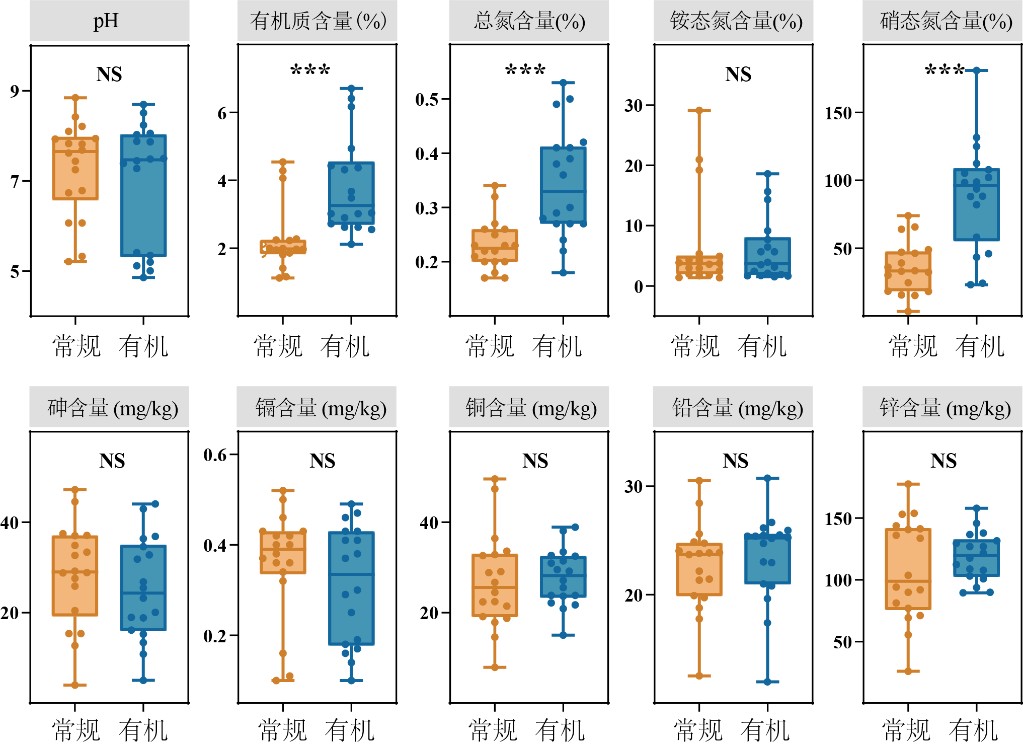

相較于常規種植,長期有機種植措施(8年以上)顯著提高了土壤肥力,特別是土壤有機質、總氮和硝態氮含量,相較于常規種植分別提升了69.32%、49.28%和149.31%。有機種植系統土壤重金屬砷、鎘、銅、鉛和鋅濃度分別為25.20 mg/kg、0.31 mg/kg、27.82 mg/kg、23.50 mg/kg和118.76 mg/kg,與常規種植系統重金屬含量無顯著性差異(p>0.05),有機物料的長期投入并未導致土壤重金屬含量的顯著增加。

有機和常規種植系統土壤理化性質及重金屬含量比較

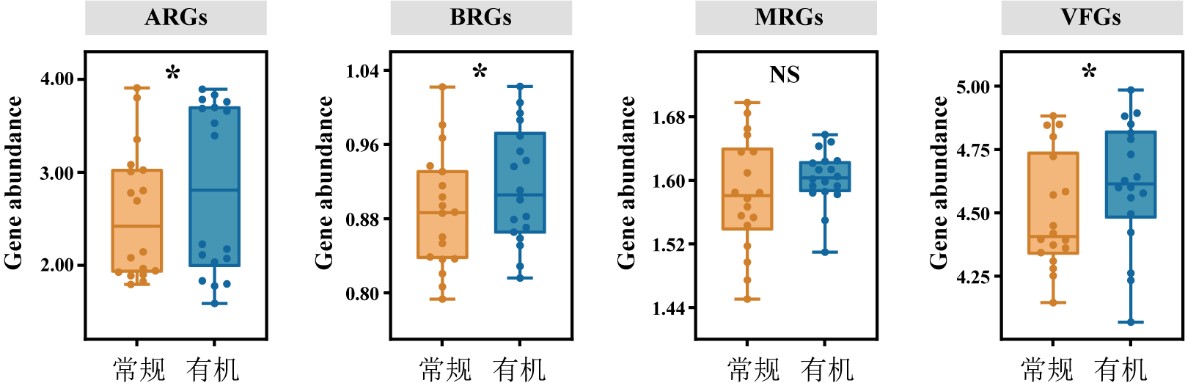

有機和常規種植系統微生物風險基因豐度比較

二、有機種植措施增強了微生物風險基因的相互抑制作用

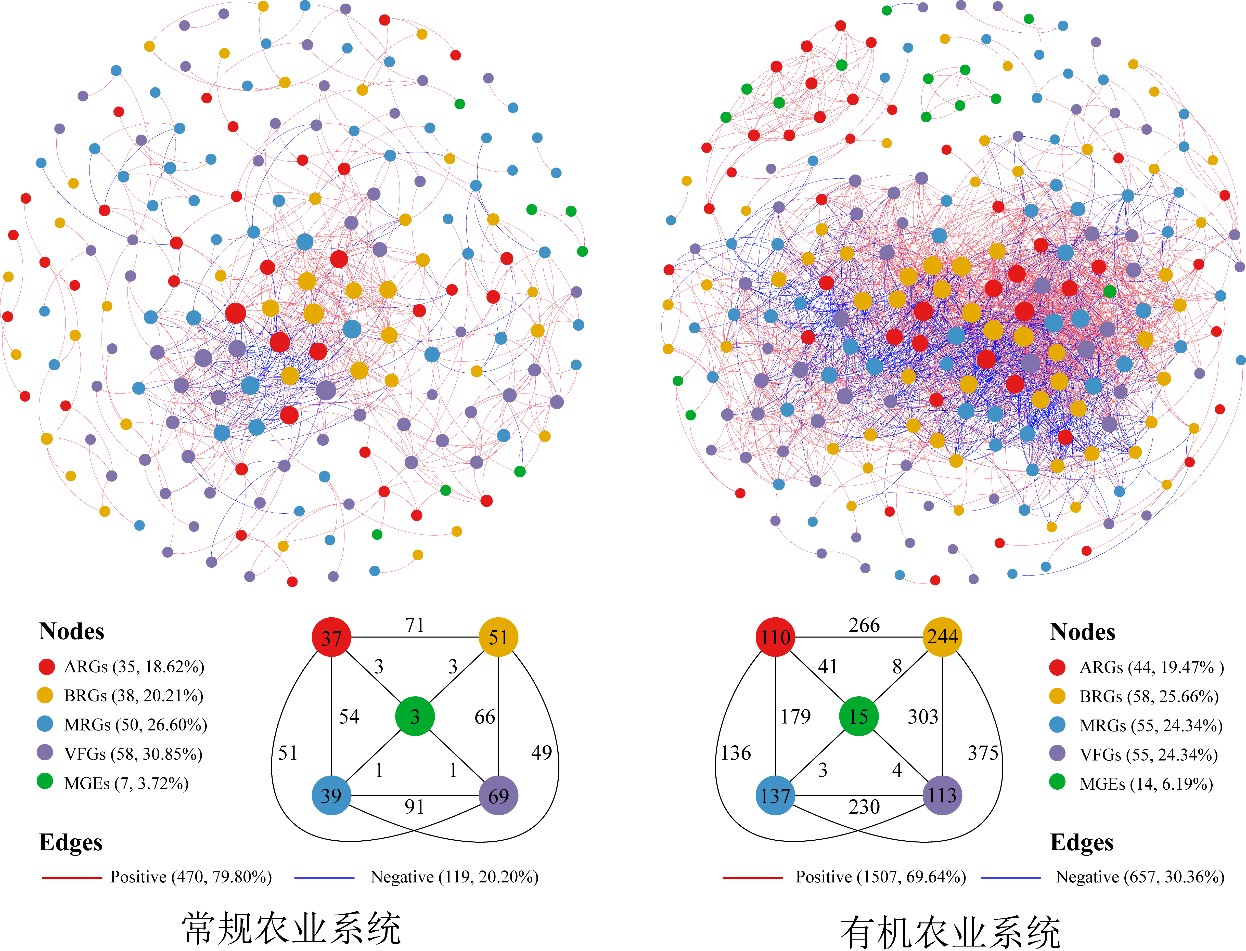

長期實施有機種植措施導致土壤微生物風險基因豐度升高,其中抗生素抗性基因豐度相較常規種植增加10.76%。雖然豐度有所提高,但是有機種植系統中抗性基因和毒性基因共現網絡的生態魯棒性顯著提高,反映了有機農業系統對生物多樣性和生態平衡的維護。此外,有機種植系統基因共現網絡擁有更高的負相關關系,微生物風險基因之間存在更強的相互抑制作用。有機農業實踐通過減少農藥化肥的使用,鼓勵了自然控制機制的形成,有助于控制病原體的生長和傳播,同時保持農作物的健康。

有機和常規種植系統微生物風險基因共現網絡

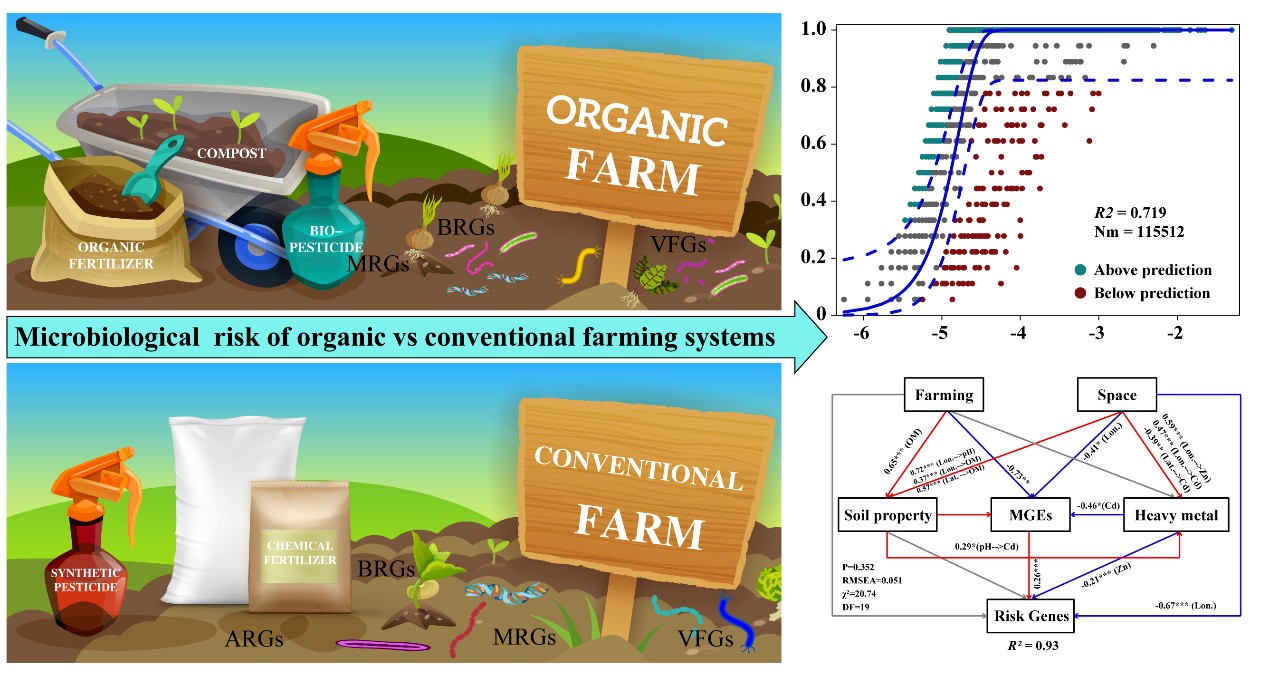

三、有機種植措施減緩了微生物風險基因的傳播

有機種植模式在減緩微生物風險基因轉移過程發揮了重要作用。有機農業系統強調生態平衡和環境保護,通過有機物料投入、避免化肥農藥、作物輪作(間套作)、合理灌溉等措施,有效改善土壤理化性質,降低對自然生態系統的干擾。這種耕作種植模式促進了本地微生物群落的發展,影響了基因可移動元件的功能,確保了一個更加穩定和平衡的土壤環境。長期有機耕作后,土壤微生物風險基因擴散系數降低了9.52%。

土壤微生物風險基因形成與傳播圖摘要

小結

本文選取江蘇地區高標準有機農業生產基地為研究對象,通過理化指標測定、土壤重金屬檢測、宏基因組測序、生物信息學分析等方法,研究了有機與常規種植模式土壤理化性質差異及潛在微生物風險。研究結果表明,長期有機種植顯著提升了土壤肥力,未造成土壤重金屬的累積。有機種植促進了自然控制機制的形成,降低了微生物風險基因的傳播及潛在危害。本研究強調了有機農業在維護土壤健康、促進生態系統穩定方面的重要價值,為有機農業的發展和推廣提供了理論支持。

生態環境部南京環境科學研究所王蒙蒙、趙家印博士為本文的共同第一作者,吳云成、應蓉蓉副研究員為共同通訊作者,田偉、張紀兵研究員指導并參與了該項研究,河海大學研究生江中坤、顧永婧參與了樣品的檢測與數據分析。